『認知症サポーター養成講座』と認知症の絵本

厚生労働省では、地域や団体に向けて「認知症サポーター」を全国で養成する取り組みをしています。

その一環として、私の住む安曇野市の地区で『認知症サポーター養成講座』が開催され、先日参加をしてきました。

『認知症サポーター養成講座』とは、「認知症を正しく理解し、身近に認知症の人がいたときにはそっと見守る、そっと手助けするなど、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者のことで、関心のある方なら、どなたでもなることができます」というものです。

認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるための「認知症ガイドブック」や「認知症を学び地域で支えよう」といったテキストをもとに、講師の方の実際の認知症介護の経験を交えながらのお話を聞かせていただきました。

講座終了後には「認知症サポーターカード」が交付されました。

そのカードの裏には認知症の人への対応の心得とポイントが書かれてあります。

●認知症の人への対応の心得 3つの「ない」

1驚かせない

2急がせない

3自尊心を傷つけない

●具体的な対応の7つのポイント

①まずは見守る

②余裕をもって対応する

③声をかけるときは1人で

④後ろから声をかけない

⑤やさしい口調で

⑥おだやかに、はっきりした話し方で

⑦相手の言葉に耳を傾けて、ゆっくり対応する

心得とポイントはいっけん特別難しいことではないように思えますが、実際認知症の方に向き合ったときにはなかなか思うように、この行動や言葉がけが意外とできないものではないでしょうか。

2025年には5人に1人は認知症になるといわれています。

今から、そしてこれからも地域で暮らす人々や私自身のためにも、認知症への理解を日ごろから深めておくことは大切なことなのだと講座を通して改めて感じました。

認知症といえば、認知症医療の第一人者である精神科医の長谷川和夫氏が11月13日に老衰のために亡くなられました。享年92でした。

認知症の検査として知られている「長谷川式簡易知能評価スケール」。

1974年以来に開発されてから、今もなお使われている検査です。

私も仕事で認知症の検査として随分と使わせていただきました。

その時のことはこのブログでお伝えしたことがあります。

その長谷川氏が自ら認知症を発症して公表したのが4年前。

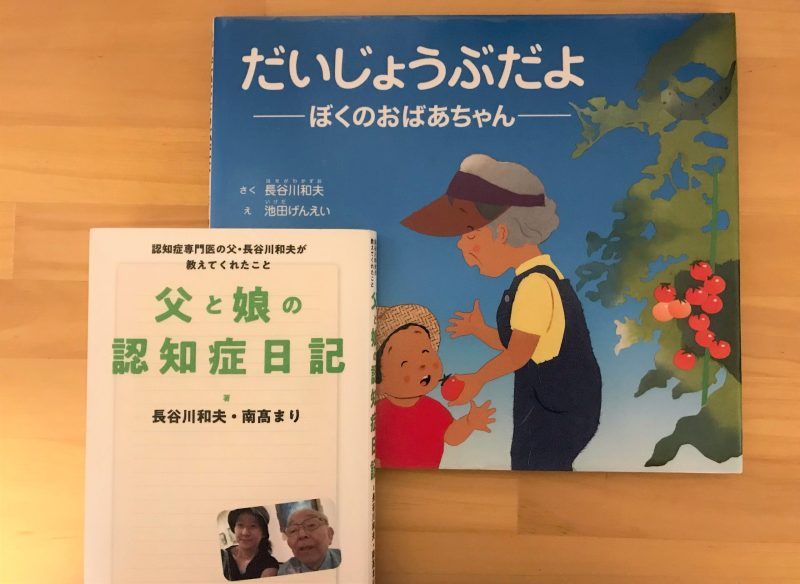

その長谷川氏が認知症について書いた本があります。

『父と娘の認知症日記』です。

「認知症になって、かえって世界が広がった」という長谷川氏。

認知症を通して新しい出会いや思ってもみなかった経験を娘さんとともに綴った本です。

そしてもう1冊。

認知症になったおばあちゃんを家族みんなで支え、認知症の人が安心して暮らせるようにと願って長谷川氏が書かれた『だいじょうぶだよ ーぼくのおばあちゃんー』です。

心がほっこりと温かい気持ちになる絵本です。

《今回の紹介本》